孩子沉迷社交媒体,家长应该如何面对这种上瘾行为?

独家抢先看

孩子沉迷社交媒体,家长应该如何面对这种上瘾行为?

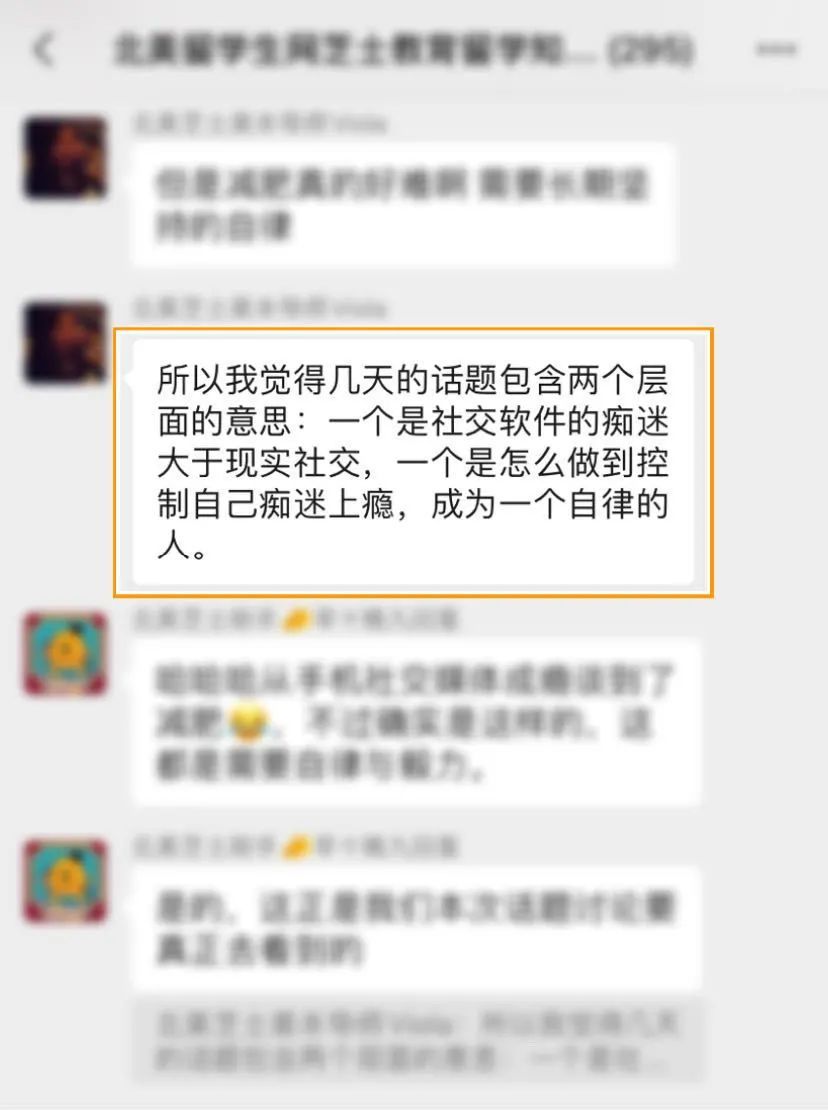

前阵子,北美芝士社群开启一个话题讨论,话题是:社交媒体上瘾。

针对这个话题,大部分家长都十分有感触。手机作为获取信息的重要载体,不给孩子使用是不现实的,但是过度使用又会带来一定的依赖性,形成上瘾行为。所以,到底该不该让孩子使用社交软件?有家长表示“只要不沉迷,适量刷手机是正常的”。

但是未成年往往都是缺乏自制力的,很难掌控“适量”,甚至随着社交软件的使用、越来越多的孩子出现社交恐惧,在现实里不爱说话,但是在社交媒体却能和人交谈自如。

最后,谈到上瘾的解决方法,张雯老师提到了很重要的一点,就是自律,“自律的本质目的是为了满足自己更大的欲望”。

以上就是北美芝士社群关于社交媒体上瘾的声音,接下来我们再来听听外界的声音、科学的声音···

01:The Social Dilemma

对70、80后的父母来说,如何控制孩子们的电视/闲书时间,是一件非常头痛的事情。

上个世纪80年代有一项非常有名的研究(Keith, T. Z., Reimers, T. M., Fehrmann, P. G., Pottebaum, S. M., & Aubey, L. W., 1986)就指出了看电视时长和高中学术成绩是正负关系,也就是说看与学术无关的电视节目的时间越长,高中生的学术成绩就越差。

在娱乐匮乏的时代,电视节目对孩子们的吸引力是无与伦比的,而如今,一种更让人上瘾的娱乐形式——网络社交媒体也已经在年轻人中如野火般流行开来。

02:智能陷阱

今天,我们就从《监视资本主义:智能陷阱》这部纪录片中提到的几个方面来谈谈社交媒体对年轻人行为习惯的潜在影响。

纪录片以几位来自知名科技公司(Google/Facebook/Twitter/Intagram/Youtube)的早期创始人、产品设计师、算法工程师的视角,来阐释科技公司是如何从以工具为技术导向渐渐转换成以操纵和制瘾为主的技术导向来塑造他们的产品的。

1)成瘾

2013年,一本在互联网界作为金科玉律的书,《上瘾》(Hooked - How to Build Habit-Forming Products),横空出世,让无数互联网公司的产品经理为之疯狂。作者在书中着重阐述了如何让用户的注意力长期地聚焦到他们的产品中,形成使用习惯,欲罢不能。

为什么所有以免费网络社交为主打功能的新兴巨无霸网络公司们,都要卯足了劲提高用户的留存率?这是因为在此类公司的日常运营中,社交媒体的交互其实并不是他们的主要产品,脸书(Facebook)或推特(Twitter)这样的公司需要广告商们的庞大需求来维持公司利润,而广告商所看重的就是网络公司手中的庞大的用户群和他们对应的浏览习惯,有了这些数据,广告商才会精确圈定他们广告的投放群体和投放方式。

因此,人本身成为了产品。

每年身处硅谷的FLAG(脸书Facebook, 领英Linkedin, 亚马逊Amazon,谷歌Google)都会投入数以亿计的资金雇佣心理学家、行为科学家、社会学家等专业人士来使他们的产品变得更加让人欲罢不能。用户对其感兴趣的主题的选择、对特定色彩的照片的停留时间、对某类标题用词顺序的喜好等细枝末节的问题都被一一提取出来仔细斟酌。这些研究归根结底都是为了提升用户的黏着度,最好使得用户醒着的每一秒钟的时间都花在他们的应用上,在很大的程度上,原先创造出这类社交媒体应用的初衷,即和现实生活中活生生的人之间的互联,已经被扭曲变成了对用户注意力的追逐战,或者说用户的注意力已经被打包、分割、称重,放到台面上等待各大广告商们的竞价。

“网络社交媒体的产品其实是我们行为和认知的潜移默化的改变。”

2)缺失的注意力

注意力是一种非常稀缺的资源。

在纷乱复杂的信息流冲击下,对大部分成年人来说,在一段连续的时间内保持专注都很难做到,更遑论心理状态还不稳定的青少年。在平时理应专注正事的时候,青少年的思维中都会有很大一部分被社交网络的上的新推送所吸引,会想着抖音上关注的博主是不是发了新视频,微信朋友圈是不是又有朋友发了新的出游照片。因此,最好的方法就是在青少年们还没有形成自己稳定的心理状态前尽量减少对社交网络的依赖,鼓励他们出门和人面对面交流,严格控制他们一周的使用手机时间。

纪录片中特别提到了在网络社交媒体蓬勃发展的近20年间,青少年的自杀率直线上升。社交媒体中上传的内容都是经过粉饰和遮掩的,大家只是把自己最外向最禁得起审视的那一面展示出来,非常单一,但人的长处是有很多维度的。许多青少年看到社交媒体中同伴的出彩之处,自己比较之后就不免会形成自卑的心理。他们并没有意识到这其实仅仅是同伴其中的一个方面,在其他方面他/她也许远远强过对方,从这个这个角度来说社交网络的流行无限放大了他们的焦虑和压力,让他们无所适从。

脸书的联合创始人肖恩·帕克(Sean Parker)也在一次访谈中坦然承认:“我们在利用人类心理中的脆弱挣钱”,如何缓解社交网络对青少年带来的种种心理压力,成为了一个值得探究的问题。

3)观点的极端化

以机器学习Machine Learning为基础的算法又使得计算机能以几何级数级的速度识别人的行为模式,深度定制每个人所能接受到的信息群。举一个很简单的例子,在一个高度定制化个人账号中,如果用户稍微多花了0.01秒钟的时间停留在一个宣讲“地球是平的”的短视频中,系统就会判断用户对此类消息有兴趣,在之后很长一段时间内就会提高推送比率,一旦用户更近一步表达了兴趣,经过几个算法循环之后,该用户的账号所接受到的信息就会完全充斥着“地球是平的”这样的虚假消息,“我们已经从信息时代(Information Age)过度到了虚假消息时代(Disinformation Age)。”

更大的问题在于,现在的系统不能把事实真相和虚假消息分辨开来,只会亦步亦趋地从用户的使用习惯来判断用户的喜好,甚至连“地球是平的”这样的明显违背科学事实的内容都会一股脑儿塞给用户,每个人都在自己所坚信的偏见中愈走愈远。

社交网络的定制化使得每一个用户都陷入了自我的信息孤岛,也使得往常占绝大多数的中间派越来越没有生存的空间,非此即彼的狂战士形态最终成为了目前的主流。从某种意义上来说,近些年来世界范围内思想的极端化和意见的两极化正是网络巨头们推崇的“定制化推送”促成的必然结果。合作、共情、包容等等词汇似乎已经渐渐离大众远去。

对青少年来说,长期浸淫在极端的思维中,就容易产生以下几个问题:

第一:思想上只接受单一的价值观,完全不能接受和自己思维体系对立的观点;

第二:做事只能看到一方面的问题,考虑不周全;

第三:非常容易和别人产生摩擦,稍有不顺就有产生心理创伤;

第四:信息的孤岛效益使得青少年陷入了既自负又自卑的境地:在他们的舒适区,他们觉得自己站在顶峰俯瞰终生,谁都比不上他们。而在他们的舒适区之外,他们又会觉得自己陷入了泥沼无能为力。

4)展望

在影片的最后,接受采访的高级工程师们也谈到了他们对青少年长期使用社交媒体的看法:

“你要知道,很多科技行业的从业者并不会把自己开发的产品给自家孩子用。”

“我的孩子完全不使用社交媒体,这是家规。”

“我们不会让我们的孩子拥有任何看屏幕的时间。”

“我想出了三个我认为比较简单的的原则:每晚的固定时间,所有的电子设备都不能进入卧室;高中之前禁止使用社交媒体;和你的孩子们研究出一个使用电子设备的时间预算。”

北美芝士视角:其实,本文中尚未提到孩子沉迷于社交媒体的另一原因,家长同样沉迷社交媒体或者家长因工作等其他原因缺少对孩子的陪伴。所以,为了防止孩子与家长都沉迷于社交媒体,增强亲子联系,家长可以多带孩子参加课外活动、探索自然世界,一方面,这可以帮助孩子转移注意力,发现现实世界的多样性;另一方面,更多的生活经历与阅历在未来孩子的本科申请中也将发挥重要的作用。众所周知,除了学术成绩以外,美国各大高校对于孩子的思维能力、探索能力、社交能力、运动能力等非学术能力也有较高的期待,但显而易见的,这些能力并不能仅仅通过社交媒体获得。

文字来源:部分文字来源于纪录片《监视资本主义:智能陷阱》、书籍《上瘾》

本文由北美芝士留学机构翻译整理